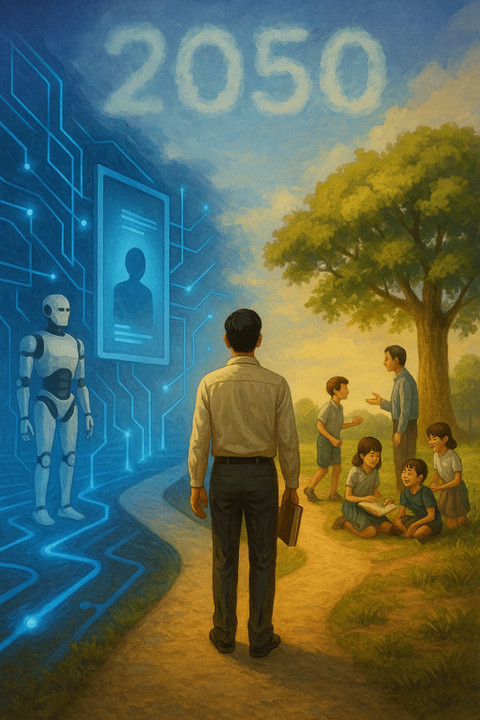

Saya baru saja membaca sebuah ramalan. Bukan dari juru tenung atau kartu tarot, melainkan dari artikel-artikel futuristik yang kini bertebaran laksana spora di musim hujan. Ramalan tentang rupa pendidikan kita di tahun 2050. Gambaran yang dilukis begitu memukau, nyaris seperti sebuah film fiksi ilmiah: kelas-kelas tanpa papan tulis, digantikan Interactive Flat Panel yang menyala; siswa-siswi yang tak lagi menatap buku, melainkan berkelana ke zaman Romawi kuno melalui kacamata Virtual Reality; dan sosok guru, yang tak lagi letih mengoreksi tumpukan kertas, karena tugas-tugas administratifnya telah disulap lenyap oleh asisten Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence) yang efisien.

Sebuah visi yang terlihat indah, bukan? Sebuah janji tentang dunia belajar yang dipersonalisasi, interaktif, dan bebas dari kebosanan. Saya akui, sebagian dari diri saya ikut terpesona dan terbang melayang dalam imajinasi tentang kemungkinan-kemungkinan menakjubkan itu. Namun, ada sebagian lain dari diri saya (bagian yang telah terlalu lama bergelut dengan realitas pendidikan di negeri ini ) yang justru merasa lebih gelisah.

Di tengah dengung janji-janji teknologi canggih itu, saya mendengar sebuah pertanyaan sunyi yang terus menggema di benak saya: lalu, di mana letak jiwa dari semua ini?

Gincu Teknologi dan Kurikulum Baru Kita

Kita, sebagai sebuah bangsa, tampaknya punya kelemahan akut terhadap segala sesuatu yang berkilau. Kita mudah terpikat oleh “gincu” teknologi. Kita membayangkan bahwa dengan mengadopsi gawai-gawai terbaru, masalah-masalah pendidikan yang sudah berkarat puluhan tahun akan selesai dengan sendirinya. Kita lupa, bahwa teknologi secanggih apa pun hanya alat, bukanlah tujuan. Sebuah palu di tangan seorang pemahat ulung bisa menciptakan karya seni, tapi di tangan orang yang tak paham, ia hanya bisa menghancurkan batu.

Ironisnya, kegelisahan ini muncul justru ketika pemerintah, pada Februari 2025 lalu, meluncurkan dua kebijakan yang paling futuristik dalam sejarah kita: Pembelajaran Mendalam (PM) dan kurikulum Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA). Dua langkah ini adalah jawaban Indonesia atas ramalan-ramalan pendidikan 2050 itu. Tapi, di sinilah letak persimpangan paling krusial.

Apakah kita akan menjadikan dua kebijakan ini sebagai kesempatan untuk sekadar mengejar ketertinggalan teknologi, berlomba-lomba mengadopsi AI (Artificial Intelligence) dan VR (Virtual Reality) tanpa arah? Ataukah kita akan menggunakannya sebagai momentum untuk kembali ke akar, untuk memperkuat jiwa pendidikan kita dengan bantuan teknologi?

Visi PM sendiri, bagi saya, adalah sebuah jawaban yang indah. Ia tidak berbicara tentang aplikasi apa yang harus dipakai, melainkan tentang suasana apa yang harus diciptakan: pembelajaran yang berkesadaran (mindful), bermakna (meaningful), dan menggembirakan (joyful). Begitu pula dengan kurikulum KA, yang tujuannya bukan mencetak operator mesin, melainkan menumbuhkan berpikir komputasional, etika, dan pola pikir yang berpusat pada manusia.

Namun, saya khawatir, niat luhur di atas kertas ini bisa dengan mudah tergelincir menjadi sekadar festival gawai jika kita tidak waspada.

Guru: Dari Seniman Jiwa Menjadi Operator Mesin?

Ramalan itu juga menyebut peran guru akan berubah. Mereka akan punya lebih banyak waktu untuk menjadi mentor, karena tugas-tugas repetitif telah diotomatisasi. Terdengar ideal. Tapi, intuisi saya merasakan ada bahaya lain yang mengintai dalam skenario ini.

Saya khawatir, dalam praktiknya, guru justru akan terdegradasi. Dari seorang seniman yang memahat jiwa, menjadi sekadar operator mesin. Dari seorang sutradara yang merancang pengalaman belajar yang kaya makna, menjadi seorang teknisi yang tugasnya memastikan aplikasi berjalan lancar dan algoritma tidak eror.

Pendidikan, bagi saya, adalah tentang relasi. Tentang tatapan mata yang memberi semangat. Tentang sentuhan di bahu yang menguatkan. Tentang percakapan tak terduga di koridor sekolah yang bisa mengubah arah hidup seorang anak. Romo Mangun pernah mengingatkan kita bahwa esensi pendidikan adalah proses “memanusiakan manusia”. Bisakah sebuah algoritma, secanggih apa pun, menggantikan kehangatan tatapan seorang guru yang tulus percaya pada potensi muridnya? Saya pun ragu.

Ketika kita menyerahkan terlalu banyak proses inti pendidikan pada mesin, kita berisiko kehilangan momen-momen magis tak terukur yang justru menjadi inti dari pertumbuhan seorang manusia. Kita mungkin akan mendapatkan siswa-siswi yang cerdas secara kognitif, namun kering secara emosional dan spiritual.

Tembok Digital Baru dan Jurang Literasi yang Menganga

Dan inilah bentuk kegelisahan saya yang paling dalam. Visi 2050 itu dilukis di atas kanvas masyarakat yang setara. Ia tidak bicara banyak tentang realitas kita: sebuah negeri kepulauan yang masih berjuang dengan kesenjangan yang menganga.

Banyak yang berpikir jurang digital ini semata-mata soal akses: antara yang punya gawai dan yang tidak, antara yang tersambung internet dan yang blankspot. Tentu, apa artinya Virtual Reality (VR) bagi sekolah di pedalaman yang listriknya hanya menyala beberapa jam sehari? Namun, saya melihat ada jurang lain yang lebih tersembunyi dan mungkin lebih berbahaya: jurang literasi.

Bayangkan skenario ini: suatu saat nanti, teknologi menjadi begitu murah, bahkan gratis. Gawai dibagikan cuma-cuma, internet bisa diakses oleh semua. Apakah masalah selesai? Saya pikir tidak. Memberi semua orang akses ke teknologi tanpa membekali mereka dengan kedalaman literasi untuk menggunakannya secara kritis, kreatif, dan bermakna, sama saja seperti memberi semua orang akses ke perpustakaan raksasa, namun membiarkan mereka buta huruf. Potensinya ada di sana, terhampar luas, namun tak tersentuh.

Jurang ini bukan lagi soal teknologi, tapi soal nalar. Ketika teknologi sudah bisa dijangkau, tapi literasi penggunanya rendah, maka yang terjadi bukanlah pemberdayaan, melainkan pembodohan massal. AI tidak akan menjadi asisten cerdas, melainkan mesin pembuat contekan. Internet tidak menjadi gerbang pengetahuan, melainkan lautan disinformasi yang menenggelamkan.

Ini adalah cerminan tragis dari masalah pendidikan kita yang lebih besar. Sama seperti potensi luar biasa yang ada di dalam diri setiap siswa di Indonesia, yang seringkali tak terolah karena kurangnya akses pada pendidikan berkualitas, potensi teknologi pun akan sia-sia jika hanya disentuh di permukaan. Tembok digital baru itu tidak hanya memisahkan yang punya dan yang tidak punya alat, tapi juga yang mampu memaknai dan yang hanya mampu memakai.

Sebuah Lamunan yang Lebih Membumi untuk 2050

Maka, izinkan saya menawarkan sebuah lamunan alternatif untuk pendidikan Indonesia di tahun 2050. Sebuah lamunan yang mungkin tidak semengkilap visi global, namun saya harap lebih membumi dan lebih berjiwa; sebuah lamunan yang berakar pada semangat Pembelajaran Mendalam dan kurikulum KA kita.

Di tahun 2050, saya tidak bermimpi semua sekolah punya 3D printer. Saya bermimpi semua sekolah punya guru yang sejahtera, yang tak lagi terbebani administrasi, sehingga punya waktu dan energi untuk sungguh-sungguh merancang pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful.

Saya tidak bermimpi semua siswa belajar dengan AI. Saya bermimpi semua siswa, di mana pun mereka berada, punya akses terhadap buku-buku berkualitas yang membuka imajinasi mereka, dan punya guru yang bisa memantik nalar kritis serta kedalaman literasi mereka, kemampuan yang justru menjadi esensi dari kurikulum Koding & KA.

Saya juga tidak bermimpi kelas-kelas kita dipenuhi gawai. Saya bermimpi kelas-kelas kita dipenuhi dialog, tawa, perdebatan sehat, dan rasa aman untuk menjadi diri sendiri.

Teknologi pasti akan ada. Tapi di tahun 2050 versi saya, teknologi adalah pelayan yang rendah hati, bukan tuan yang arogan. Ia digunakan secara bijak, kontekstual, dan, yang, selalu dengan satu tujuan: untuk memperkaya pengalaman kemanusiaan di dalam kelas, bukan untuk menggantikannya.

Karena pada akhirnya, masa depan pendidikan kita tidak ditentukan oleh secanggih apa teknologinya, melainkan oleh sedalam apa kemanusiaan dan seluas apa literasi yang kita tanamkan.

Salam Cerdas dan Humanis.