Presiden Prabowo Subianto akhir Agustus 2025 mengemukakan rencana untuk membangun 500 rumah sakit berkualitas di seluruh kabupaten selama empat tahun ke depan, dan membuka 30 Fakultas Kedokteran baru, 125 Prodi Dokter Spesialis, serta 23 Prodi Subspesialis.

Bagaimana—dan mungkinkah—target ambisius itu dapat terlaksana? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan lebih detail dalam percakapan dengan kumparan di kantornya, Kementerian Kesehatan, Kamis (18/9).

Terkait target ambisius di sektor medis seperti yang disampaikan Presiden, bagaimana kesiapan Kementerian Kesehatan untuk mewujudkannya?

Pak Presiden memang ingin layanan kesehatan masyarakat itu mudah diakses, bagus mutunya, dan terjangkau harganya. Untuk itu beliau meminta agar rumah sakit-rumah sakit di 514 kabupaten/kota di Indonesia bisa memenuhi tiga syarat tadi: 1) aksesnya mudah, 2) kualitasnya bagus, 3) harganya terjangkau.

Jumlah rumah sakit pemerintah sekarang sekitar seribu. Jadi ada 1.000 rumah sakit pemerintah di 514 kabupaten/kota di 38 provinsi di Indonesia. Dari sisi lokasi atau kemudahan akses, sudah lumayan baik. Syarat rumah sakit pemerintah ini adalah dapat dijangkau maksimal dua jam dari puskesmas terdekat. Dan syarat puskesmas adalah dapat dijangkau maksimal dua jam dari rumah-rumah penduduk.

Jadi, kalau kita sakit di mana pun, mau kota besar, kota kecil, pulau besar, pulau kecil, pantai, gunung, maksimal dalam dua jam harus bisa ke puskesmas. Targetnya begitu. Istilahnya ini fasilitas kesehatan primer.

Nah, kalau di puskesmas tidak bisa ditangani karena [sakitnya] parah, harus masuk ke layanan kesehatan sekunder, yaitu rumah sakit—yang diatur supaya bisa sampai dalam dua jam.

Kita punya 10.000 puskesmas, 3.200-an rumah sakit yang 1.000 di antaranya rumah sakit milik pemerintah. Bapak Presiden mengharapkan agar 1.000 rumah sakit pemerintah ini, yang berdasarkan persepsi masyarakat biasanya kualitasnya lebih rendah, untuk diperbaiki.

Sekarang kita sudah punya cukup dana, baik dari APBN maupun pinjaman, untuk memperbaiki kualitas 1.000 rumah sakit ini. Yang siap baru alat-alat kesehatannya. Sekarang dalam proses membangun sarana prasarananya. Nah, membangun sarana prasarana dan alat kesehatan itu cepat. Asal ada uang, nggak sampai 18 bulan bisa selesai.

Yang susah, seperti saya sampaikan ke beliau (Prabowo) adalah dokternya. Kan untuk memudahkan akses dan memenuhi kualitas layanan, standarnya minimal ada dokter dan dokter spesialis. Untuk rumah sakit umum daerah tipe C artinya bisa menangani 80% penyakit, dan itu [idealnya] butuh 7 dokter spesialis. Malah sekarang perlu tambahan 2 dokter spesialis karena pasien paling banyak meninggal karena penyakit jantung dan stroke.

Tujuh dokter spesialis terdiri dari: 1) spesialis penyakit dalam, 2) spesialis anak, 3) spesialis obgin (obstetri & ginekologi atau kebidanan & kandungan), 4) spesialis bedah, 5) spesialis anestesi (bius), 6) spesialis patologi klinik (analisis spesimen biologis), 7) spesialis radiologi (diagnosis lewat sinar radioaktif). Dua lagi yang sekarang dibutuhkan adalah 8) spesialis jantung/kardiolog, 9) spesialis saraf.

Jadi, kita butuh 9 dokter spesialis [di tiap rumah sakit]. Sekarang angkanya masih di bawah itu. Rumah sakit yang punya lengkap 9 dokter spesialis hanya sekitar 20–30%.

Jadi, 70% dari 1.000 rumah sakit di 514 kabupaten/kota di Indonesia tidak memiliki dokter spesialis [lengkap].

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit menyebut bahwa RS Umum Kelas C memerlukan minimal 4 dokter spesialis dasar (penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obgin) dan 4 dokter spesialis penunjang medik (anestesiologi, radiologi, rehabilitasi medik, patologi klinik) beserta fasilitasnya.

Kalau kita ingin memenuhi standar kebutuhan dokter dan dokter spesialis—yang masih kurang, kita butuh 70.000 dokter spesialis karena itu jumlah kekurangannya. Sekarang kita (Indonesia) hanya menghasilkan 2.700 dokter spesialis per tahun. Kalau seperti itu, butuh 26–27 tahun lagi untuk punya 70.000 dokter spesialis. Jadi sampai usia Republik Indonesia 100 tahun, target belum bisa terpenuhi.

Jadi beliau (Prabowo) perintahkan: Ayo percepat produksi dokter spesialis dan pastikan distribusinya merata.

Maka kita harus melakukan akselerasi pendidikan dokter spesialis, dan memastikan hasilnya bisa terdistribusi merata, jangan di kota-kota besar saja.

Itulah sebabnya Bapak Presiden kemudian memberikan lagi instruksi: perbanyak prodi [dokter spesalis].

Fakultas Kedokteran di Indonesia yang punya pendidikan dokter spesialis itu sekitar 23-25—saya lupa angka pastinya karena ada perubahan.

Masing-masing jumlahnya berbeda. Ada [Fakultas Kedokteran] yang punya 20 prodi, 15, 10. Nah, untuk mengejar target, jumlahnya perlu diperbanyak jadi 140 prodi. Tugas [menambah prodi] ini ada di Kementerian Pendidikan. Namun Kementerian Kesehatan diminta membantu mencetak dokter-dokter spesialis baru itu. Di sinilah peran 500 rumah sakit yang beliau minta.

Lima ratus rumah sakit yang dimaksud itu adalah rumah sakit pendidikan yang juga mendidik dokter spesialis. Di luar negeri, pendidikan dokter spesialis itu dilakukan di rumah sakit. Kalau model kita [di Indonesia], pendidikannya dilakukan di Fakultas Kedokteran.

Tapi Fakultas Kedokteran di Indonesia hanya 100-an, dan yang punya prodi spesialis cuma 20-an. Sementara rumah sakit ada 3.200—jauh lebih banyak.

Beliau (Prabowo) minta, untuk mengejar pemenuhan 70.000 dokter spesialis ini, kita harus meningkatkan produksi dokter spesialis dari 2.700 per tahun menjadi 4–5 kali lipat. Artinya 10.000–15.000 dokter spesialis per tahun.

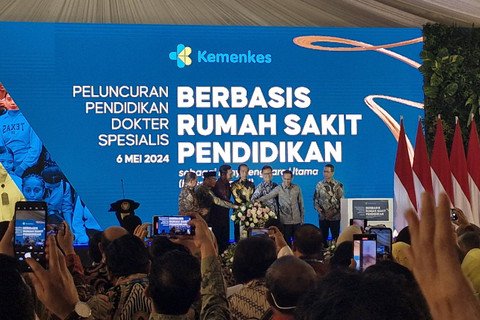

Untuk mempercepat itu, Kementerian Pendidikan Tinggi akan membuka 140 prodi baru di Fakultas Kedokteran, sedangkan Kementerian Kesehatan membentuk 500 Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU). Langkah ini diharapkan bisa mencetak jumlah dokter spesialis yang cukup.

RSPPU adalah rumah sakit yang berperan sebagai penyelenggaran pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan spesialis serta subspesialis. Rumah sakit ini menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu.

Untuk mengatasi masalah distribusi [dokter], 500 rumah sakit pendidikan akan disebar ke seluruh provinsi. Sekarang kan [distribusi] susah karena pendidikan dokter spesialis terkonsentrasi di Jawa.

Kalau [fasilitas pendidikannya] di Jawa, otomatis yang banyak masuk situ juga dari Jawa. Lebih susah bagi orang Kalimantan, Maluku, Papua untuk bisa bersaing dengan teman-teman di Jawa. Itu sebabnya Kemenkes akan ambil tugas menciptakan dokter spesialis di luar Jawa.

Kemenkes akan menciptakan 500 rumah sakit pendidikan penyelenggara utama tersebar sampai ke luar Jawa—di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, untuk menjadi sentra pendidikan dokter spesialis.

Artinya juga menyasar pembangunan rumah sakit di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)?

Standar yang saya pegang sebenarnya bukan [hanya jumlah] rumah sakitnya, tapi jumlah bed atau tempat tidurnya. Ada rumah sakit yang punya 1.000 bed, ada juga yang cuma 100 bed.

Biasanya [perhitungannya] adalah 1 tempat tidur per 1.000 orang. Jadi kalau ada 280 juta penduduk Indonesia, harusnya [total] punya 280.000 tempat tidur RS. Tapi, memang kita ada masalah distribusi tempat tidurnya itu.

Sekarang saya sering terima [tamu] bupati-bupati dari daerah-daerah. Kalau yang datang dari Pulau Taliabu (Maluku Utara), Kepulauan Aru (Maluku), Konawe Utara, Buton Tengah, Kolaka (Sulawesi Tenggara), Borong dan Sumba (NTT), Pulau Nias (Sumatera Utara), Anambas (Kepulauan Riau), itu pasti mereka di bawah [100 bed].

Oleh sebab itu Pak Prabowo juga memberikan target ke Kementerian Kesehatan yang disebut program Quick Win; salah satunya membangun 66 RSUD di daerah tertinggal jadi rumah sakit kelas C yang punya kamar sekitar 100.

Quick Win Kemenkes terdiri dari program-program yang bisa cepat dilakukan dan mudah dicapai untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesehatan masyarakat, terutama di daerah-daerah tertinggal. Program tersebut bagian dari Quick Wins Pembangunan Nasional yang antara lain menargetkan perbaikan mendasar sistem kesehatan nasional dan peningkatan akses layanan kesehatan.

Sejak awal tahun, [bupati-bupati dari] Nias, Sumba, Anambas, Kepulauan Aru, Pulau Taliabu, Konawe, Buton Tengah, Kolaka, datang [ke Kemenkes] untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit mereka—diperbesar atau dibangun gedung baru sehingga jumlah kamarnya bertambah, dari 40 atau 50 atau 60 menjadi minimal 100 bed.

Sekarang sudah 22 yang mulai kami bangun. Diharapkan tahun ini mulai bangun 32 RS, tahun depan 34. Seperti disampaikan Pak Presiden, kalau rumah sakit-rumah sakit ini sudah jadi kan bagus, dan nanti daerah-daerah lain juga akan kita perbaiki kualitas rumah sakitnya.

Sekarang, dari sekitar 1.000 RSUD di 514 kabupaten/kota di Indonesia, yang benar-benar baik fisiknya mungkin 100-an. Jadi masih banyak lagi harus kita perbaiki—perbaikan fisik dan pemerataan tempat tidur [untuk pasien di berbagai daerah].

Di Jakarta mungkin sudan 2 atau 3 bed per 1.000 orang, tapi di Bengkulu mungkin masih 0,8 per 1.000 orang. Harus dibangun.

Yang membangun tidak harus dari pemerintah. Idealnya, semakin banyak swasta mau masuk [membantu pembangunan RS] di daerah-daerah sehingga beban biaya pembangunan nggak 100% ditanggung pemerintah. Pemerintah bantu melalui BPJS. Kan kalau swasta bangun RS, nanti bisa dapat klaim BPJS-nya.

Bila 500 RS ditarget rampung dalam empat tahun, bagaimana dengan dokter-dokter spesialisnya yang butuh waktu lebih lama? Apakah empat tahun, sampai 2029, cukup untuk akselerasi pendidikan dokter spesialis di luar Jawa?

Jadi 500 RS itu konteksnya, saat saya diskusi dengan Bapak Presiden, adalah untuk mengejar jumlah dokter spesialisnya. Karena 500 RS itu bukan sekadar rumah sakit, tapi rumah sakit pendidikan penyelenggara untuk memperkuat 140 prodi spesialis baru. Sehingga hasilnya bisa memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang mudah diakses, baik kualitasnya, dan terjangkau harganya dengan dokter-dokter spesialis sebagai SDM-nya.

Dengan penambahan [RS pendidikan dan prodi spesialis] ini, diharapkan produksi dokter spesialis yang sekarang hanya 2.700 per tahun bisa naik menjadi 15.000 per tahun.

Jadi kuantitas dan kualitas sama-sama jadi target?

Kualitas dijaga dengan mutu dokter, alat kesehatan, dan fasilitas rumah sakit. Untuk menjamin kualitasnya bagus, kami kerja sama dengan ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical Education). Di Amerika, ACGME merupakan lembaga sertifikasi untuk rumah sakit pendidikan yang punya 900 member.

Targetnya, 500 rumah sakit pendidikan di Indonesia nanti standarnya sama dengan 900 rumah sakit pendidikan di Amerika.

Dengan menyebar pembangunan rumah sakit pendidikan, apakah menjamin pemerataan dan penyerapan dokter spesialis sampai ke berbagai daerah?

Memang, dokter spesialis sekarang pun terserap, tapi terserap di kota-kota besar karena sentra pendidikan dokter di Jawa. Dengan rumah sakit pendidikan yang mulai dibangun, model rekrutmennya juga akan beda.

Kalau sekarang kan untuk masuk prodi dokter spesialis susah karena harus bertarung dengan dokter-dokter pintar se-Indonesia, dan dokter terpintar biasanya ada di Jawa. Ini membuat dokter-dokter di luar Jawa lebih sulit dapat kesempatan.

Nah, dengan model 500 rumah sakit pendidikan [yang disebar ke seluruh provinsi], justru yang diterima nanti adalah dokter dari rumah sakit di daerah-daerah yang tidak punya dokter spesialis. Jadi, misalnya kita buka rumah sakit pendidikan spesialis penyakit dalam di Kalimantan, yang bisa masuk adalah misal orang dari Penajam Paser Utara atau Nunukan.

Kalau orang Jakarta melamar ke rumah sakit pendidikan di Kalimantan, akan kalah sama orang Nunukan, karena desainnya untuk merekrut pegawai dan dokter yang berasal dari RS yang belum punya dokter spesialis. Jadi konsep perekrutannya beda karena ini untuk mengatasi masalah [ketimpangan] distribusi dokter [antara Jawa dan luar Jawa].

Guna melatih dokter-dokter umum di rumah sakit-rumah sakit pendidikan untuk menjadi dokter spesialis, diperlukan dokter spesialis terlatih di RS-RS tersebut (sebagai pengajar). Nah, untuk menarik minat dokter spesialis bertugas di luar Jawa, Perpres 81 Tahun 2025 (soal insentif Rp 30 juta per bulan untuk dokter spesialis di daerah tertinggal dan terluar) disodorkan. Tapi jumlah insentif itu dianggap sedikit bagi dokter-dokter spesialis yang biasa bekerja di kota-kota besar. Apakah insentif itu perlu ditambah?

Perpres itu usulan kami, Kementerian Kesehatan, karena melihat kondisi bahwa nggak ada dokter spesialis yang mau ke rumah sakit-rumah sakit di daerah tertinggal. Dokter spesialis ke kota besar semua karena mereka merasa uangnya nggak banyak [di daerah pelosok]. Uang banyaknya di kota.

Nah, dokter [PNS] itu punya gaji pegawan negeri, sekitar Rp 4–5 juta. Lalu ada tunjangan kinerja atau TPP (tambahan penghasilan pegawai) mungkin Rp 10 juta. Selain itu, ada jasa pelayanan, bisa tambah Rp 5–15 juta. Jadi, dokter spesialis dapatnya mungkin sekitar Rp 20–30 juta. Tapi beberapa daerah memberikan subsidi dan tambahan lagi per bulan Rp 10–30 juta; juga kasih rumah dinas, mobil dinas.

Jadi, menurut saya, dokter spesialis di daerah take home pay-nya bisa Rp 40-60 juta (belum termasuk insentif Rp 30 juta per bulan).

Begini, kalau dokter ditaruh di kota-kota besar kayak Palangkaraya dan Pontianak, dia bisa—dan boleh—punya tiga SIP (surat izin praktik). Jadi, dia dapat lagi [tambahan uang karena praktik di lebih dari satu tempat]. Sementara di daerah-daerah terpencil, biasanya dokter tidak sampai punya tiga SIP karena rumah sakitnya saja cuma satu.

Satu SIP berlaku untuk satu tempat praktik. Jadi, jika seorang dokter praktik di tiga lokasi atau RS berbeda, ia mengurus dan memiliki tiga SIP untuk masing-masing lokasi.

Sebenarnya itu (terkait SIP yang hanya satu di daerah terpencil) yang kami tutup [lewat insentif Rp 30 juta]. Jadi, bukan dokter itu dapat Rp 30 juta per bulan, karena dia sudah dapat gaji, tunjangan, jasa pelayanan, dan tambahan lain. [Ditambah insentif Rp 30 juta], take home pay-nya Rp 60–80 juta. Tugas ke Anambas dengan Rp 60–80 juta sebulan kan lumayan.

Problem lain, biaya pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran kan tinggi sehingga tidak bisa dijangkau semua kalangan. Apakah ada rencana untuk memperbanyak beasiswa atau subsidi?

Biaya pendidikan dokter spesialis ada dua: biaya pendidikan dokter umum dan dokter spesialis. Untuk pendidikan dokter umum, itu ranah penuh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Tapi untuk produksi dan pendidikan dokter spesialis, sesuai UU Kesehatan yang baru, dilakukan bersama antara Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kesehatan.

[Pendidikan dokter spesialis] yang dijalankan Kementerian Pendidikan Tinggi itu yang university based, dan yang dijalankan Kementerian Kesehatan adalah hospital based.

Kami membuat dua jalur itu (university and hospital based) untuk mengatasi masalah biaya pendidikan dokter spesialis. [Calon] dokter spesialis [di rumah sakit pendidikan] kan sebenarnya memang kerja sebagai dokter (sudah dokter umum). Dia berkontribusi ke rumah sakit. Jadi rumah sakit harus membayar dia.

Jadi konsepnya: anaknya (dokter umum yang merupakan calon dokter spesialis) tidak harus bayar uang pendidikan karena dia kerja di sana (rumah sakit pendidikan) dan menghasilkan uang untuk rumah sakit tersebut. Namun, dia juga menghabiskan sejumlah barang medis dalam proses pembelajarannya, dan itu akan di-reimburse oleh pemerintah.

Jadi dari sisi biaya, jauh lebih efisien dan murah menggunakan konsep pendidikan yang hospital based ini. Orang (dokter umum) enggak harus nyelengin uang dulu untuk menempuh pendidikan dokter spesialis. Malah juga tidak perlu beasiswa.

Sebetulnya, di luar negeri, dokter umum yang menempuh pendidikan menjadi dokter spesialis ternyata tidak bayar. Di sana, dia malah dibayar (digaji). Karena di luar negeri, pendidikan dokter spesialis itu pendidikan profesi atau pendidikan keahlian, di mana dia—sebagai dokter umum—bekerja di rumah sakit sambil berlatih dengan mentornya untuk meningkatkan keahlian. Jadi dia dibayar sebagai orang yang bekerja.

Program pendidikan dokter spesialis di luar negeri seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, sampai Korea Selatan sering disebut residency atau pelatihan spesialis. Program tersebut adalah program pelatihan kerja di rumah sakit, bukan program kuliah lagi seperti di Indonesia.

Mungkin hanya di Indonesia dan Lithuania yang mengharuskan dokter umum bayar uang kuliah lagi untuk menjadi dokter spesialis. Itu sebabnya kami bikin pendidikan dokter spesialis yang hospital based.

Kira-kira kapan upaya pemerataan distribusi dokter dan pelayanan kesehatan ini bisa kita rasakan di Indonesia? Tahun berapa konkretnya?

Empat tahun dari sekarang (2029).

Kami rutin review [untuk memastikan program terlaksana], sekitar 2–3 bulan sekali. Tiap tahun kami juga bertemu sama mahasiswa-mahasiswa [kedokteran] dan dokter-dokternya.

Kemarin baru kumpul di sini untuk launching [PPDS] angkatan baru. Semua pesertanya dari daerah (bukan kota besar). Dan tentu kami koordinasi dengan ACGME untuk mengejar standar mutu dan memonitor eksekusi programnya.

Kami juga undang beberapa gubernur dan wali kota untuk tanda tangan kesepakatan kerja sama dengan kepala dinas kesehatan guna meluncurkan program ini lebih masif.

Kesehatan dan pendidikan adalah bagian dari kesejahteraan, dan kesejahteraan adalah hak seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang paling miskin dan tinggal di tempat paling terpencil.”